伊那谷は、古代から「風の谷」だった。

「伊勢津彦」は風の神であり、むかし信濃国へ渡ったという話があります。

伊勢津彦とは、『伊勢国風土記』逸文に見える 神武朝の神。

伊賀の 安志(あなし)の社に坐す神・出雲神の子・またの名を出雲建子命、天櫛玉命。石で城を造って居住していました。

神武が派遣した天日別命に、「国土を献上するか」と問われ、「否」と答え、伊勢を風濤に乗じて自ら去りました。

その後の、補の文に「近くは 信濃国にいる」とあります。

江戸の国学者・伴信友は『倭姫命世記考』でこう述べています。

伊勢津彦は 出雲神で 伊勢を領していた。

建御名方神は 一旦 伊勢津彦を頼って伊勢に逃れ、その後 信濃に去った。

だから 伊勢津彦は、その後に 信濃に逃げられた。

・・・・・

古代文字で書かれた「美しの杜伝記」には、こんなことが記されています。

允恭天皇の御代、秋文月、十一日より 嵐風 疾(とき)雨降りて 五日五夜 来よりて 小止まず。

故に 八十上津彦、大御食ノ社 神の前に御祈りするに 神 告げて詔り給はく、

「大草ノ里 黒牛に坐ます 風の神の祟りなり。 この 神実(かみざね)を祀らば 穏(おたひ)ならむ」

と、現(おつつ)に 詔り給えり。

大草ノ里の長 武彦、岩瀬、阿智ノ宮主 牛足彦と共に議りて、種々の物を捧げ奉りて 称辞(たたえごと)申し給ひしかば、風なぎ 雨 止みて 穏になりけり。

七日の次の日 空晴れて 日の御影 明らかなり。

すなわち、伊那谷の大草の里(現 中川村)に、風の神がいます、・・・と。

(中川村 黒牛にある「風の三郎神社」)

小町谷家は、我が里・大御食神社の社家です。

『百家系図稿』に、その「小町谷」系図、があります。

その系図に、八意思兼尊の子・天表春命の子として「大久延建男命」という人がいます。

そして、「大久延建男命」の添え書きに、

「建御名方命 諏訪に到り給いとき 大草に到座 大久延建男命と云う者あり」

とあり、建御名方命とのかかわりが見て取れます。

これを見たとき、「この方が、伊勢津彦ではないか? でもそうなると、小町谷系図なるものの 信憑性が・・ 」と、考え込んでしまいました。

いろんな思いが 頭の中を駆け回っていますが、

① 伊勢津彦は 風の神 とされ、出雲神の子で又の名を 出雲建子命と云い、信濃に去った、とあり、

② 方や、大草ノ里には「黒牛に坐ます風の神」がおり、

③「小町谷」系図には「建御名方命 諏訪に到り給いとき 大草に到座 大久延建男命と云う者あり」

などとあることから、やはり、伊那谷は「風の谷」だったんだ!

古代史に見る、朝鮮半島・民族の悲劇

古代史から見た現代の高句麗・新羅・百済

ー 半島を方言で見る 古代と現代 ー【朝鮮半島は新・三国時代へ】 という新聞記事が以前、産経ニュースに載ったことがある。 http://c23.biz/HF3m 魚拓 http://c23.biz/fcxX

朝鮮半島は1945年、南北分割で南の韓国に北の黄海道出身の李承晩政権ができた。

李承晩は北の黄海道出身で親米・反共主義者として知られ、北からの多くの避難民が韓国に逃れてきた。こんな経緯もあって李政権下では北出身者が羽振りを利かした。

韓国政治が南出身者中心になるのは1960年代の慶尚道出身の朴正煕政権からだ。

ところが この朴政権に対し金大中氏に象徴される全羅道出身者が反政府派の中心となり、韓国政治に 東西対立がはじまった。

総選挙では毎回、東(慶尚道)は与党、西(全羅道)は野党と支持分布が くっきり分かれている。

もし南北が統一したあかつきには 「 統一韓国の政治は東西に 北出身者を加えた “三つどもえ” になる 」という話もある。

歴史的にいえば、古代史の新羅(東)、百済(西)、高句麗(北)による三国時代の 再現である。

そこで、現在の方言の分布図と、三韓時代の地図を併せてみた。

① 平安道(へいあんどう、ピョンアンド)は、朝鮮八道の一つ。

高麗時代には西北面と呼ばれ、太宗13年(1413)に平安道と改名された。

中心は平壌にあり、平壌府が置かれた。

② 咸鏡道 (かんきょうどう、ハムギョンド)

朝鮮三国時代の高句麗の後、渤海が領有し、後に北部は女真族の地となった。

李氏朝鮮・世宗の時代に侵略して併合し、北境が確定した。

③ 京畿道 (けいきどう、キョンギド)(含 黄海道)

三国時代(BC18)以来、政治的に重要な場所であり、百済が河南の慰礼城を首都に定めたが → 5世紀半ば高句麗に併合 → 553年新羅の領土 → 高麗の太祖・王健が開城を首都に定めてからは、京畿地域は歴史の中心舞台として浮上し、1018年から正式に「京畿」と呼ぶようになった。

④ 全羅道 (ぜんらどう、チョルラド)

全羅北道と、全羅南道に属する羅州の頭文字で、金大中の出身地で、最大野党でもある民主統合党(中道左派政党)の強固な支持基盤となっている。

⑤ 慶尚南道 (けいしょうなんどう、キョンサンナムド)

慶尚とは、慶州(新羅の古都)、尚州を組み合わせた言葉である。

⑥ 済州島(さいしゅうとう、チェジュとう)

15世紀初めごろまでは 耽羅という独立した王国があった。

◇

朝鮮半島を方言区分で見ると、古代からの高句麗・新羅・百済の区分が根強く残っていることがよく分かる。

注目すべきは、歴史的には、高句麗・新羅・百済は まったく異なる国柄だったことだ。

どう国柄が違うかは、別な機会に譲るが、半島の中は、今でも 高句麗・新羅・百済 同様に、まったく違う国なのである。

朝鮮半島の複雑な国情を理解しようとしたら、古代の歴史を紐解かねばなるまい!

竹内文献が偽書でない記述が中国の史書にある

「竹内文献」を虚心坦懐に読みなおしてみよう!

竹内文献に書かれている内容を、中国の史書が裏付けているという驚愕の事実があります。

日本の旧約聖書である竹内文献では、天地創造の時に宇宙創造の神々から地上に初めて出られた万物創造神を「スメラミコト」とされたとあり、以来「スメラミコト」は長い年月をかけて国々を作られた。

一方前漢・司馬遷は、『史記』秦始皇本紀において、皇帝という称号を定める文脈で、大陸の言い伝えとして天皇・地皇・泰皇(人皇)の三皇をあげている。

この三皇を「竹内文献」の記述に則して著すならば、天皇は「宇宙創造の神々」で有り、「地皇」は「万物創造の神(スメラミコト)」にあたり、泰皇(人皇)は、皇統を統る「スメラミコト」にあたると思われる。

すなわち大陸でも、「竹内文献」に書かれている太古の歴史の記憶が残っていて、やがて文字になり今日に至っているのです。

具体的に挙げてみましょう。

斎藤忠著「盗まれた日本建国の謎」から要点を引用させていただきますが・・・。

Ⅰ)『十八史略』巻一 太古

天皇氏、以木德王。歳起摂提。無為而化。兄弟十二人、各一万八千歳。

すなわち「天皇氏は太古の昔から 王である」と記されている。

Ⅱ)前漢代、袁康の『越絶書』には、「夫れ、越王勾践は、東僻と雖もなお、天皇の位に繋がる」すなわち、「東方僻地の(日本に近い)王は、天皇たり得る」とある。

Ⅲ)唐代の補筆された『史記』の冒頭に、「最初に天地のうちに現れた君主が、天皇である」と記されている。

Ⅳ)四世紀の道士 葛洪は 著書『枕中書』のうちで、扶桑大帝東王公は天皇なりとし、「扶桑大帝は東王公であり、元陽父と号し、碧中に住す。…上に太真宮有り、天皇と為り…云々」と、説いた。

すなわち「天皇は、大陸東方海上の島に住み、そこを治める日神なる君主神」ということなのです。

Ⅴ)山海経(せんがいきょう)という「奇書」扱いされている最古の地理書(地誌)があるが、それによると、東方の海中に黒歯国があり、その北に扶桑という木が立っており、そこから太陽が昇るといわれ、扶桑・扶桑国は、日本の異称ともなった。

・・・勿論これらの話は、大陸の神話にある、伏羲・女媧・神農などの出る以前の話です。

一方日本では、「竹内文献」は七世紀に記紀が編纂された時代からすでに異端の書とされたと思われます。

天武天皇が壬申の乱において日本国の体制を完成させ、古事記・日本書紀を作られたが、完成した頃には既に藤原氏の影響が強まり、やがて律令体制が確立し公家・官僚らが国を支配してきた。

「竹内文献」は、倭朝の正統性を揺るがす歴代の複数の王朝を記すが故に、抹殺される運命にありました。

それは、明治以降になっても同じで、特高の「不敬罪」容疑での摘発や、「皇祖皇太神宮天津教」弾圧などにおいて、「竹内文献の偽書化」がなされました。

しかしそのうえで、UFOなどの情報が科学的に明らかになりつつある現在こそ、「竹内文献」を虚心に読み直し、再評価する時が来たのではないかと思う次第です。

竹内文献に書かれている内容を、中国の史書が裏付けているという驚愕の事実があります。

日本の旧約聖書である竹内文献では、天地創造の時に宇宙創造の神々から地上に初めて出られた万物創造神を「スメラミコト」とされたとあり、以来「スメラミコト」は長い年月をかけて国々を作られた。

一方前漢・司馬遷は、『史記』秦始皇本紀において、皇帝という称号を定める文脈で、大陸の言い伝えとして天皇・地皇・泰皇(人皇)の三皇をあげている。

この三皇を「竹内文献」の記述に則して著すならば、天皇は「宇宙創造の神々」で有り、「地皇」は「万物創造の神(スメラミコト)」にあたり、泰皇(人皇)は、皇統を統る「スメラミコト」にあたると思われる。

すなわち大陸でも、「竹内文献」に書かれている太古の歴史の記憶が残っていて、やがて文字になり今日に至っているのです。

具体的に挙げてみましょう。

斎藤忠著「盗まれた日本建国の謎」から要点を引用させていただきますが・・・。

Ⅰ)『十八史略』巻一 太古

天皇氏、以木德王。歳起摂提。無為而化。兄弟十二人、各一万八千歳。

すなわち「天皇氏は太古の昔から 王である」と記されている。

Ⅱ)前漢代、袁康の『越絶書』には、「夫れ、越王勾践は、東僻と雖もなお、天皇の位に繋がる」すなわち、「東方僻地の(日本に近い)王は、天皇たり得る」とある。

Ⅲ)唐代の補筆された『史記』の冒頭に、「最初に天地のうちに現れた君主が、天皇である」と記されている。

Ⅳ)四世紀の道士 葛洪は 著書『枕中書』のうちで、扶桑大帝東王公は天皇なりとし、「扶桑大帝は東王公であり、元陽父と号し、碧中に住す。…上に太真宮有り、天皇と為り…云々」と、説いた。

すなわち「天皇は、大陸東方海上の島に住み、そこを治める日神なる君主神」ということなのです。

Ⅴ)山海経(せんがいきょう)という「奇書」扱いされている最古の地理書(地誌)があるが、それによると、東方の海中に黒歯国があり、その北に扶桑という木が立っており、そこから太陽が昇るといわれ、扶桑・扶桑国は、日本の異称ともなった。

・・・勿論これらの話は、大陸の神話にある、伏羲・女媧・神農などの出る以前の話です。

一方日本では、「竹内文献」は七世紀に記紀が編纂された時代からすでに異端の書とされたと思われます。

天武天皇が壬申の乱において日本国の体制を完成させ、古事記・日本書紀を作られたが、完成した頃には既に藤原氏の影響が強まり、やがて律令体制が確立し公家・官僚らが国を支配してきた。

「竹内文献」は、倭朝の正統性を揺るがす歴代の複数の王朝を記すが故に、抹殺される運命にありました。

それは、明治以降になっても同じで、特高の「不敬罪」容疑での摘発や、「皇祖皇太神宮天津教」弾圧などにおいて、「竹内文献の偽書化」がなされました。

しかしそのうえで、UFOなどの情報が科学的に明らかになりつつある現在こそ、「竹内文献」を虚心に読み直し、再評価する時が来たのではないかと思う次第です。

中国人が「支那」と呼ばれるのをいやがる理由

中華人民共和国の通称は、チャイナ(China)で、シナ(支那)と同じなのに、なぜ日本語の「支那」だけをいやがるのか?

この謎を解くには、竹内文献を紐解くとよく分かる。

なぜなら「支那」という意味は、「枝の国」という意味なのだ。

◇

中国の史書から、いくつか拾ってみよう。

Ⅰ)『十八史略』巻一 太古

「天皇氏、以木德王。歳起摂提。無為而化。兄弟十二人、各一万八千歳。」すなわち

「天皇氏は太古の昔から 王である」と記されている。

Ⅱ)前漢代、袁康の『越絶書』には、

「夫れ、越王勾践は、東僻と雖もなお、天皇の位に繋がる」すなわち、

「東方僻地の(日本に近い)王は、天皇たり得る」とある。

Ⅲ)唐代の補筆された『史記』の冒頭に、

「最初に天地のうちに現れた君主が、天皇である」と記されている。

Ⅳ)四世紀の道士 葛洪は 著書『枕中書』のうちで、扶桑大帝東王公は天皇なりとし、

「扶桑大帝は東王公であり、元陽父と号し、碧中に住す。…上に太真宮有り、天皇と為り…云々」と、説いた。すなわち

「天皇は、大陸東方海上の島に住み、そこを治める日神なる君主神」ということである。

(斎藤忠著「盗まれた日本建国の謎」を参考にしました。)

天皇 = スメラミコト

この『枕中書』の「…上に「太真宮」有り、天皇と為り…云々」とある「太真宮」について、日本の『竹内文献』では、

[スメラミコト(天皇)の称号は、日球の国のホドの神(天神)と、地球のミドの神(人祖:くにつかみ)から生まれた 国萬造主(くによろずつくりぬし)が、上の位の神より「天神人祖初 神宮」で授かった]

とある。

すなわち、大陸では【太真宮】、竹内文献では【天神人祖初 神宮】と、双方に共通する「お宮があった」という認識が存在したのだ。

◇

そのうえで、「竹内文献」には、天地開闢以来存在した「スメラミコト」は、地球上の枝国(えだくに)を巡幸し、子らを各国に赴かせた、とある。

それによると、日本は祖国(おやくに)で、枝国が 十六国あったという。

その中の大陸へは、スメラミコトの子「盤支那弟清民王」が赴き、その地を 祖国「天津(あまつ)国」にちなんで、「天津」と称した。そこが現在の天津市だという。

そして子孫には、

A)「華唐古氏」~ 伏義氏・神農氏の系統と(これらは中国の神話の世界とされている)、

B)「支那華氏」~ 北京氏・南京氏・福建女氏・四川平氏ら系統がいる、とも記されている。

◇

つまるところ現代中国人には、東方には太古の昔から王である天皇氏が存在したという記憶があり、支那国はその「スメラミコト」のいる祖国(おやくに)の「枝国」だったという記憶も、また存在するのだ。

それゆえ、後の時代(古代)に大陸は、世界四大文明の国だった、というプライドを傷つけるものとして、「支那=枝の国」という名称を忌み嫌うのである。

しかしこれらの記憶は、厳然として永遠に残る。

上記の話を、大陸の教養人に話せば、皆 押し黙ってしまうことだろう。

.

スメラミコトが「天皇」と表現された経緯

「竹内文書」によると、スメラミコト(天皇)の称号は、日球の国のホドの神(天神)と、地球のミドの神(人祖:くにつかみ)から生まれた 国萬造主(くによろずつくりぬし)が、上の位の神より授かった、とある。

その称号を授かった場所を、『天神人祖 初 神宮(あまつかみ くにつかみおや はじめ たましい たまや)』といい、中国の四世紀の史書【枕中書】では、『扶桑大帝は 東王公であり、碧中に住す。・・上に 『太真宮』有り、天皇と為り・・云々』、すなわち『太真宮』と説いた。

だから【枕中書】にある『太真宮』が、【竹内文書】にある『天神人祖 初 神宮』ではないか? と推定される。

扶桑大帝の「扶桑」とは、最古の地理書『山海経(せんがいきょう)』にあり、古代中国人の伝説的地理認識を示すものだ。(山海経は今から3000年以上前に成立したとされる)

しかしこの『山海経』も、竹内文書とともに「奇書」扱いされてきたが、列島でも大陸でも、扶桑皇帝の認識は、古来 同じであったのである。

本題からそれたが、スメラミコトとは、

スメル【統める・総める・治める】、ミコト【(上言)・御言・命】

であり、【ミコト:命・尊】は、神々の御子に付けられたから、皇族や高臣にその名が残る。

「みかと(帝・御門)」や、尊び祝う言葉=かみのと(神祝詞)「み(御・上・敬・斎)」+「こと(言)」も同じだ。

だから、「スメラミコトとは、『尊』らを統率する君主」という意味が有ったのではないかと推定できるのである。

古代文字で書かれていた「やまとことば」は やがて、漢字(万葉仮名)に書き換えられ、

→ 音読 → 訓読 → 音読 ~ 好字化 ~ 文語体 ~ 口語体 ~ +外来語 →、

これらを経て、現代語となってきた。(このことら、古代を探る場合、読み方には十分に注意する必要がある。)

ただ、日本の古代文字について語らなければ、これらの説明は十分条件を満たさない。

ぜひ、古代文字便覧なども参考にして頂きたい。

・古代文字便覧

・大御食神社(Wikipedia)

【今日の結論】

大陸の知識人の中には、古来から『天皇』という漢字が存在し、それが列島(扶桑国)のスメラミトのことであるとの認識があった。

列島では、神々の御子には「ミコト:尊・命」が付けられた。

スメラミコトとは『尊』ら世界を統率する君主、という認識のもと、七世紀後半、天武天皇の頃、「天皇」号が使われるようになった。

(つづく)

「スメラミコト(天皇)家」の出自について

古代の 列島や大陸の人たちは、日本にスメラミコト(天皇)がいたことを、紀元前から既に認識していた。

日本国憲法 第1条は、天皇の地位に関して、国民の総意に基づく と記されているが、では 天皇の根拠は 那辺にあるのか?

戦後の 憲法学会における議論をリードした憲法学者、芦部信嬉氏は、こう言っている。

・・・明治憲法においては、天皇の地位は 天照大神の意志、つまり 神勅に基づくとされた。

だから 結局、日本国憲法では、天皇の地位は「日本国民の総意に基づく」ものであり、しかし「天皇制の根拠は、神々の子孫であるということ以外にない。」のである。

また、国会に於いても、

「・・旧憲法下における天皇は、いわゆる神勅にさかのぼるわけでございます。・・」

などと議論された。

すなわち、天皇が存在する根拠は、記紀の記述に基づく、歴史的事実以外に ないのである。

◇

さてその上で、では 天皇家の出自を 記紀以前の史書では どう扱ってきたか?

始めに、大陸における見解を見てみよう。

斎藤忠氏の「盗まれた日本建国の謎」(P99~P100) から一部 要約し、引用させて頂く。

(要約引用はじめ)

前漢代、袁康の「越絶書」には、『夫れ、越王勾践は、東僻と雖もなお、天皇の位に繋がる』

すなわち、「東方僻地の王は、天皇たり得る」という認識が存在する。

このことは、唐代の補筆された『史記』の冒頭には、「一説には、三皇は、天皇、地皇、神皇・・・。天地初めて立つ、天皇氏あり・・・。」とあり、これは「最初に天地のうちに現れた君主が、天皇である」と記されている認識と同じである。

また、四世紀の道士 葛洪は 著書『枕中書』のうちで、扶桑大帝東王公は天皇なり とし、『扶桑大帝は 東王公であり、元陽父と号し、碧中に住す。・・上に 太真宮有り、天皇と為り・・云々』と、説いた。

すなわち、「天皇は、大陸東方海上の島に住み、そこを治める日神なる 君主神」ということである。

(要約引用ここまで)

上記は 古代の大陸の人たちの認識であった。

では、列島では どのような記述があったかというと、「竹内文書」にこうある。

『・・・日球の国より ホドの神天降り、地球より ミドの神降り、相和する神・・自ら祭主となりて、此のときより 初めてスメラミコト(天皇)と、上の代の神より、詔(みことのり)して定む。』

と記されている。

すなわち、天神と人祖(くにつかみ)から生まれた 国萬造主は、『天神人祖初神宮(あまつかみ くにつかみおや はじめたましい たまや)(太真宮?)』を勧請し、自ら祭主となり、スメラミコト(天皇)の称号を授かり、「国萬(よろず)造り主スメラミコト(天皇)」となった』とある。

【今日の結論】

列島に 日球から天降った神より生まれた「国 萬(よろず)造り主」は、スメラミコト(天皇)の称号を賜った、という記述がある。

一方 大陸では、「天皇は、大陸東方海上の島に住み、そこを治める日神なる君主神」という認識があった。

だから 東方の僻地に住む 越王 勾践(在位紀元前496年 - 紀元前494年)は、天皇の位に繋がる人である、との認識があった。

★ すなわち 古代の列島や大陸の人たちは、日本に スメラミコト(天皇)がいたことを、少なくとも 越王勾践(こうせん、? - 紀元前465年)の時代以前から 認識していたのである。

(つづく)

.

日本国憲法 第1条は、天皇の地位に関して、国民の総意に基づく と記されているが、では 天皇の根拠は 那辺にあるのか?

戦後の 憲法学会における議論をリードした憲法学者、芦部信嬉氏は、こう言っている。

・・・明治憲法においては、天皇の地位は 天照大神の意志、つまり 神勅に基づくとされた。

だから 結局、日本国憲法では、天皇の地位は「日本国民の総意に基づく」ものであり、しかし「天皇制の根拠は、神々の子孫であるということ以外にない。」のである。

また、国会に於いても、

「・・旧憲法下における天皇は、いわゆる神勅にさかのぼるわけでございます。・・」

などと議論された。

すなわち、天皇が存在する根拠は、記紀の記述に基づく、歴史的事実以外に ないのである。

◇

さてその上で、では 天皇家の出自を 記紀以前の史書では どう扱ってきたか?

始めに、大陸における見解を見てみよう。

斎藤忠氏の「盗まれた日本建国の謎」(P99~P100) から一部 要約し、引用させて頂く。

(要約引用はじめ)

前漢代、袁康の「越絶書」には、『夫れ、越王勾践は、東僻と雖もなお、天皇の位に繋がる』

すなわち、「東方僻地の王は、天皇たり得る」という認識が存在する。

このことは、唐代の補筆された『史記』の冒頭には、「一説には、三皇は、天皇、地皇、神皇・・・。天地初めて立つ、天皇氏あり・・・。」とあり、これは「最初に天地のうちに現れた君主が、天皇である」と記されている認識と同じである。

また、四世紀の道士 葛洪は 著書『枕中書』のうちで、扶桑大帝東王公は天皇なり とし、『扶桑大帝は 東王公であり、元陽父と号し、碧中に住す。・・上に 太真宮有り、天皇と為り・・云々』と、説いた。

すなわち、「天皇は、大陸東方海上の島に住み、そこを治める日神なる 君主神」ということである。

(要約引用ここまで)

上記は 古代の大陸の人たちの認識であった。

では、列島では どのような記述があったかというと、「竹内文書」にこうある。

『・・・日球の国より ホドの神天降り、地球より ミドの神降り、相和する神・・自ら祭主となりて、此のときより 初めてスメラミコト(天皇)と、上の代の神より、詔(みことのり)して定む。』

と記されている。

すなわち、天神と人祖(くにつかみ)から生まれた 国萬造主は、『天神人祖初神宮(あまつかみ くにつかみおや はじめたましい たまや)(太真宮?)』を勧請し、自ら祭主となり、スメラミコト(天皇)の称号を授かり、「国萬(よろず)造り主スメラミコト(天皇)」となった』とある。

【今日の結論】

列島に 日球から天降った神より生まれた「国 萬(よろず)造り主」は、スメラミコト(天皇)の称号を賜った、という記述がある。

一方 大陸では、「天皇は、大陸東方海上の島に住み、そこを治める日神なる君主神」という認識があった。

だから 東方の僻地に住む 越王 勾践(在位紀元前496年 - 紀元前494年)は、天皇の位に繋がる人である、との認識があった。

★ すなわち 古代の列島や大陸の人たちは、日本に スメラミコト(天皇)がいたことを、少なくとも 越王勾践(こうせん、? - 紀元前465年)の時代以前から 認識していたのである。

(つづく)

.

日本の旧約聖書、「竹内文書」が明かす天地創造の秘密

日本に天降った天地開闢の神『ホドの神』は、「エロヒム」の分身だった。

『カバラ』と云うユダヤ教の思想がある。

それはアブラハムが、いと高き神の祭司「メルキゼデク」から伝授された 天界の秘密だという。

『カバラ』では、この世界が創られた過程を、創造神の「エイン・ソフ(無限光)」から 10段階に渡って「セフィラ(神の徳性)」が流出し、そのときどきに それぞれの神の属性が反映されて出来あがったとする。

これを「生命の樹」、すなわち、天地(地球)創造の秘密として 著しているのである。

10段階の神の徳性 とは、以下の通りである。

セフィラ(神の徳性) 神名 守護天使

1) ケテル 王冠 エヘイエー メタトロン

2) コクマー 知恵 ヨッド ラツィエル

3) ビナー 理解 エロヒム ザフキエル

ダァト 知識

4) ケセド 慈悲 エル ザドキエル

5) ゲブラー 峻厳 エロヒム・ギボール カマエル

6) ティファレト 美 エロハ ミカエル

7) ネツァク 勝利永遠 アドナイ・ツァオバト ハニエル

8) ホド 栄光光輝 エロヒム・ツァオバト ラファエル

9) イエソド 基礎 アドナイ・メレク サンダルフォン

10) マルクト 王国

さて、旧約聖書には 天地創造の話が書かれているが、日本の【竹内文献】にも 天地創造の話が書かれている。

竹内文献の冒頭・・・

天地 開びゃく前の「おおね(大根)元、そうみからだ(総身体)、大 たましい(魂)の たま神(霊神)」、「地球 くにつ(人)神人」の「おや(祖)の神」は、始めて ひだま(日球)の国より、『ホドの神』 天降り、・・云々・・・

・・・・とある。

注目すべきは、「『ホドの神』が天降り」 とあることである。

日本の神々の中に、『ホドの神』という名を聞かない。

だが、前述の「生命の樹」にある セフィラを、創造神から分かれた神々が 地球に降りられた過程と考えると、その中の、(8)「ホドの神」がそれにあたる。

すなわち、天界の創造神「エイン・ソフ(無限光)」から分かれた神々の 一人であるところの「ホドの神」が、この日本に天降り、「スメラミコト」と 定められたと、書かれているのである。

「竹内文献」の「ホドの神」について指摘した人は、未だいないようだが、少しでも神学や古代史を囓った方なら、糸が解れてくるかもしれない。

なお「竹内文献」が、古代文字から漢字に書き改めたおりに、「ホドの神」を男神、「ミドの神」を女神としているが、「オミ(男女)二神あい合わすところ云々」ともあることから、より上位神であるところの ホドの神・ミドの神の名称には、特別な意味があると考える。

「竹内文献」の中には 世界中の話が 一見 荒唐無稽に書かれているが、これらのことから 実は 根本的に ユダヤのそれと同一のものだと云うことが 推測されるのである。

.

『カバラ』と云うユダヤ教の思想がある。

それはアブラハムが、いと高き神の祭司「メルキゼデク」から伝授された 天界の秘密だという。

『カバラ』では、この世界が創られた過程を、創造神の「エイン・ソフ(無限光)」から 10段階に渡って「セフィラ(神の徳性)」が流出し、そのときどきに それぞれの神の属性が反映されて出来あがったとする。

これを「生命の樹」、すなわち、天地(地球)創造の秘密として 著しているのである。

10段階の神の徳性 とは、以下の通りである。

セフィラ(神の徳性) 神名 守護天使

1) ケテル 王冠 エヘイエー メタトロン

2) コクマー 知恵 ヨッド ラツィエル

3) ビナー 理解 エロヒム ザフキエル

ダァト 知識

4) ケセド 慈悲 エル ザドキエル

5) ゲブラー 峻厳 エロヒム・ギボール カマエル

6) ティファレト 美 エロハ ミカエル

7) ネツァク 勝利永遠 アドナイ・ツァオバト ハニエル

8) ホド 栄光光輝 エロヒム・ツァオバト ラファエル

9) イエソド 基礎 アドナイ・メレク サンダルフォン

10) マルクト 王国

さて、旧約聖書には 天地創造の話が書かれているが、日本の【竹内文献】にも 天地創造の話が書かれている。

竹内文献の冒頭・・・

天地 開びゃく前の「おおね(大根)元、そうみからだ(総身体)、大 たましい(魂)の たま神(霊神)」、「地球 くにつ(人)神人」の「おや(祖)の神」は、始めて ひだま(日球)の国より、『ホドの神』 天降り、・・云々・・・

・・・・とある。

注目すべきは、「『ホドの神』が天降り」 とあることである。

日本の神々の中に、『ホドの神』という名を聞かない。

だが、前述の「生命の樹」にある セフィラを、創造神から分かれた神々が 地球に降りられた過程と考えると、その中の、(8)「ホドの神」がそれにあたる。

すなわち、天界の創造神「エイン・ソフ(無限光)」から分かれた神々の 一人であるところの「ホドの神」が、この日本に天降り、「スメラミコト」と 定められたと、書かれているのである。

「竹内文献」の「ホドの神」について指摘した人は、未だいないようだが、少しでも神学や古代史を囓った方なら、糸が解れてくるかもしれない。

なお「竹内文献」が、古代文字から漢字に書き改めたおりに、「ホドの神」を男神、「ミドの神」を女神としているが、「オミ(男女)二神あい合わすところ云々」ともあることから、より上位神であるところの ホドの神・ミドの神の名称には、特別な意味があると考える。

「竹内文献」の中には 世界中の話が 一見 荒唐無稽に書かれているが、これらのことから 実は 根本的に ユダヤのそれと同一のものだと云うことが 推測されるのである。

.

二人の天照大神

.

新年にちなみ、天照大神について記したいと思います。

天照大神は、日本の主宰神として伊勢に奉られ、宮中には皇祖神として賢所に奉られる。

賢所(宮中三殿)は、明治時代初期に再興され行政機関の筆頭に置かれたところの「神祇官」が、附属の神殿とともに創建し天照大神を奉った。

古代の律令制で設置された「神祇官」は、仏教勢力の台頭により十世紀以降絶えたが、明治政府により復興した。

しかし、平安以来の仏教勢力の巻き返しがあり、神祇省への降格され、間を置かず廃止された。

これらのことは「日本とは?」と問ううえで、非常に重要な観点である。

さて、前置きはこのくらいにして、二人の天照大神について・・・。

正史とされる記紀のうち、古事記は「天地が初めて分かれた時、高天原に成り出でた神の名は天之御中主神。」、

日本書紀は「天地が生まれる初め・・・天地の中に一つの物が生じた。・・それは神となった。名を国常立尊と言う。」

・・とある。

一方、古史古伝には「竹内文献」「先代旧事本紀」「ホツマツタヱ」などがあるが、竹内文献には天地創造の歴史が書いてある。(このことは別稿で・・。)

その「竹内文献」には、

・天神御系譜(神代七代)

・神皇御系譜(皇統二十五代)

・鵜草葺不合天皇御系譜(不合(あえず)朝七十二代)

・神倭(かむやまと)朝(神武天皇~現在の総称)

が書かれている。

その中の

・神皇御系譜(皇統二十五代)には、

4 代 天之御中主神身光天皇

22代 天疎日向津比売身光天津日嗣天日天皇 (アマテラス)

が記されている。

すなわち記紀には記されていない、神代・上代・不合朝の数十代(数百年)の時代があり、だから記紀の記述より数十代(数百年)前に、天照大神はいたという。

この方が、伊勢に奉られている天照大神で、はじめの天照大神様なのだ。

私は「竹内文献」を概ね事実であろうと思っている。

では、二人目の天照大神とは誰なのだろうか?

「ホツマツタヱ」にはアマテル(天照神)と言う男神がいる。

日の神、大御神、アメノミヲヤ、イセの神 (妹背の神) ともいい、幼名をウヒルギ (大日霊貴)、斎名をワカヒトといった。

アマテルに大日霊貴と字を宛てたために女神とされ、だから天照大神男神説はここからでている。

先の 皇統 22代の 天照大神は偉大な女神であり、その記憶は永く語り継がれ、後の 大日霊貴と同一視された。

七世紀に起きた『壬申の乱』は、天皇の座を巡り 雌雄を決する戦いだった。

勝者の天武天皇は、天照大神ー神武天皇の後継者として、その正統性を記すために記紀を作成し、伊勢の神宮を重用した。

(壬申の乱は、後の南北朝の争いの元ともなった。)

その時、二人の天照大神は、一人にされた。

その方が、七世紀における覇権の正統性を編集するのには都合が良かったのだった。

なぜなら、不合朝の七十二代を認めれば、壬申の乱で天武が仕上げをし、持統が藤原氏と簒奪した神倭朝(大和朝)に、新たな火種を残すことになるからであった。

すなわち、天照大神ー神武天皇の後継者として名乗り出る者は、いくらでも居たであろう。

そうすれば、戦いは いつまでも絶えなかったに ちがいない。

古史古伝や古代文字の焚書は そのための政策であった。

記紀の紀年を調べると、大きな矛盾が生まれてくるのも、覇権の正統性を巡る政策の 結果であった。

新年にちなみ、天照大神について記したいと思います。

天照大神は、日本の主宰神として伊勢に奉られ、宮中には皇祖神として賢所に奉られる。

賢所(宮中三殿)は、明治時代初期に再興され行政機関の筆頭に置かれたところの「神祇官」が、附属の神殿とともに創建し天照大神を奉った。

古代の律令制で設置された「神祇官」は、仏教勢力の台頭により十世紀以降絶えたが、明治政府により復興した。

しかし、平安以来の仏教勢力の巻き返しがあり、神祇省への降格され、間を置かず廃止された。

これらのことは「日本とは?」と問ううえで、非常に重要な観点である。

さて、前置きはこのくらいにして、二人の天照大神について・・・。

正史とされる記紀のうち、古事記は「天地が初めて分かれた時、高天原に成り出でた神の名は天之御中主神。」、

日本書紀は「天地が生まれる初め・・・天地の中に一つの物が生じた。・・それは神となった。名を国常立尊と言う。」

・・とある。

一方、古史古伝には「竹内文献」「先代旧事本紀」「ホツマツタヱ」などがあるが、竹内文献には天地創造の歴史が書いてある。(このことは別稿で・・。)

その「竹内文献」には、

・天神御系譜(神代七代)

・神皇御系譜(皇統二十五代)

・鵜草葺不合天皇御系譜(不合(あえず)朝七十二代)

・神倭(かむやまと)朝(神武天皇~現在の総称)

が書かれている。

その中の

・神皇御系譜(皇統二十五代)には、

4 代 天之御中主神身光天皇

22代 天疎日向津比売身光天津日嗣天日天皇 (アマテラス)

が記されている。

すなわち記紀には記されていない、神代・上代・不合朝の数十代(数百年)の時代があり、だから記紀の記述より数十代(数百年)前に、天照大神はいたという。

この方が、伊勢に奉られている天照大神で、はじめの天照大神様なのだ。

私は「竹内文献」を概ね事実であろうと思っている。

では、二人目の天照大神とは誰なのだろうか?

「ホツマツタヱ」にはアマテル(天照神)と言う男神がいる。

日の神、大御神、アメノミヲヤ、イセの神 (妹背の神) ともいい、幼名をウヒルギ (大日霊貴)、斎名をワカヒトといった。

アマテルに大日霊貴と字を宛てたために女神とされ、だから天照大神男神説はここからでている。

先の 皇統 22代の 天照大神は偉大な女神であり、その記憶は永く語り継がれ、後の 大日霊貴と同一視された。

七世紀に起きた『壬申の乱』は、天皇の座を巡り 雌雄を決する戦いだった。

勝者の天武天皇は、天照大神ー神武天皇の後継者として、その正統性を記すために記紀を作成し、伊勢の神宮を重用した。

(壬申の乱は、後の南北朝の争いの元ともなった。)

その時、二人の天照大神は、一人にされた。

その方が、七世紀における覇権の正統性を編集するのには都合が良かったのだった。

なぜなら、不合朝の七十二代を認めれば、壬申の乱で天武が仕上げをし、持統が藤原氏と簒奪した神倭朝(大和朝)に、新たな火種を残すことになるからであった。

すなわち、天照大神ー神武天皇の後継者として名乗り出る者は、いくらでも居たであろう。

そうすれば、戦いは いつまでも絶えなかったに ちがいない。

古史古伝や古代文字の焚書は そのための政策であった。

記紀の紀年を調べると、大きな矛盾が生まれてくるのも、覇権の正統性を巡る政策の 結果であった。

からくにだけ:九州

韓国岳は倭国の聖地だった

(1)

まず、紀元前 数世紀の話である。^^

半島には、倭国の領土があった。

『日本書紀』 卷第一(一書第4)

是時 素戔嗚尊 帥其子五十猛神 降到於新羅國 居曾尸茂梨之處 乃興言曰 此地吾不欲居 遂以埴土作舟 乘之東渡 到出雲國簸川上所在

素戔嗚尊と五十猛は 新羅 曽尸茂梨に天降り、スサノオが この地 吾居ること 欲さず と言ったので、一緒に 埴土船で渡って 出雲 斐伊 川上の 鳥上峯に至った。(Wikipedia)

(2)

次に、紀元前 2世紀末から 4世紀中葉に、朝鮮半島南部に存在した 馬韓について、韓と倭は陸続きであると記述している。

『三国志魏書』馬韓伝 には、

韓在帶方之南、東西以海為限、南與倭接、方可四千里。

韓は 帯方郡の南にあり、東西は 海を限界とし、南は倭と接し、四方は 四千里ばかり。

とし、韓と倭は接している(陸続きである)と記述している。(Wikipedia)

また、『狗邪韓国(くやかんこく)は、3世紀中ごろ、朝鮮半島南部に存在した 倭国の領土。

狗邪韓国の成立時期は不詳。

中国の正史「三国志」「後漢書」に登場する。』(Wikipedia)

ともあり、このことは 3世紀以前の半島には、狗邪韓国という 倭国の領土があった という記述だ。

その頃の大陸では、後漢時代(25年-215年)に、

桓、靈之末、韓濊彊盛、郡縣不能制、民多流入韓国。

桓帝と霊帝の末(146年-189年)、韓と濊が強勢となり、郡県では制御できず、多くの民が 韓国に流入した。

184年、「黄巾党の乱」が勃発し、魏の曹操の勢力は 青州黄巾党の一部と 五斗米道を陣営に取り込み、後の 晋王朝の基盤を築いた。

このとき、戦乱を嫌った 大量の黄巾党が 山東省から対岸の朝鮮半島や日本列島に逃げ込んだ と思われる。

これは卑弥呼の頃であり、倭国大乱の時期とも重なる。

また三世紀の 三韓征伐は、黄巾党の流入などにより混乱した 半島南部に影響を及ぼしたものかもしれない。

(3)

その後 6世紀には、こんなことがあった。

『日本書紀』によると 継体天皇6年(512年)に百済からの任那 四県の割譲要求があり、金村は賄賂を受けてこれを承認し、代わりに 五経博士を渡来させた。(Wikipedia)

(4)

そして、10世紀に完成した「唐会要」には、

古倭奴國也。在新羅東南、居大海之中。世與中國通。其王姓阿毎氏。

とあり、倭国は 半島から海を越えると 明記している。

日本と中国の史料で、紀元前から 半島南部には日本(倭)領があり、しかし 六世紀に大伴金村が、百済に割譲して、日本(倭)領は無くなった ということが一致している。

◇

他にそのことについての記述は? と探してみるとあった。

韓国岳(からくに岳)だ。

古事記には空国とあり、虚国嶽とも書かれている。

(晴れた日には 韓の国まで見渡せるほど高かったから 名が付いたとの説もあるが、今の韓国とは 関係がない。)

例えば、

・はらから(同胞) 兄弟姉妹のこと。

・うから (親=族)血縁の人々の総称。血族。親族。

・やから (輩=族)同じ血筋の人々。一家一門。眷属。

一族。

・ともがら(輩) 同類の人々をさしていう語。仲間。

などの言葉に共通した(から)という言葉の存在がある。

古代、半島の南部の国々をこう呼んだ。

・狗邪韓国 :3世紀中ごろ倭国の領土だった。

朝鮮半島南部に存在した狗邪韓国は、『くやから』と呼んだのではないか?

・伽耶諸国 :『宋書』で「任那、加羅」と併記される。

・意富加羅国:『日本書紀』垂仁天皇の条に、崇神天皇の御代、意富加羅国の王子・

都怒我阿羅斯等、またの名、于斯岐阿利叱智干岐が、日本へやってきたとある。

・馬韓・弁韓(弁辰)を、字は多様だが『から国』と言った。

・金官伽耶 :駕洛国

すなわち、倭国を構成した半島南部の国々は、はらから(同胞)の国であり、うから(血族)の国だった。

しかし、その後半島は、北からの 族に簒奪され、今に至っている。

過去に日記で、

① 百済の支配層と 被支配層の言葉が違ったことを 指摘し、また、

② 現代も、半島南部は政治的にも差別されていることを指摘した。

からこく=倭国、その聖地が『韓国岳』だったのではないだろうか?

伊那谷の 熊鰐氏 と 安曇氏 と 塩竃神社

伊那谷の駒ヶ根市東伊那の塩田という集落に「塩竃神社」があります。

御祭神は底津綿津見神、中津綿津見神、上津綿津見神、 底筒之男神、中筒之男神、上筒之男神です。

宮城県塩竈市の鹽竈神社の御祭神は、塩土老翁神・武甕槌命・経津主神ですが、伊那谷の塩竃神社は、伊弉諾から生まれた神々で、阿曇連(阿曇氏)の祖神の海神(わたのかみ)です。

志賀海神社の御祭神は綿津見三神の、底津綿津見大神・中津綿津見大神・上津綿津見大神で、代々阿曇氏が祭祀を司ります。

また、住吉大神の御祭神は住吉三神の、底筒之男大神・中筒之男大神・上筒之男大神です。

ではなぜ山奥に海にゆかりの塩竃神社があるのだろうか?

実は、伊那谷の大御食神社の古代文字で書かれた社伝記に、こう書かれています。

『またこれより すぐに中沢の 熊鰐(くまわに)に 山の 麁物和物(あらもの にぎもの)を菜らしめ、川戸幸をして 川の魚(まお)捕らしめ、また 野彦には 野つ物を取らしめて、大御食 大御酒 種々(くさぐさ)物を御饗(みあえ)たてまつれり。』

ここから分かるように、伊那谷に 熊鰐氏が いたのです。

熊鰐氏は、「日本書紀」にみえる豪族で、筑紫の岡県主の祖。

仲哀天皇8年天皇を周防の沙麼にでむかえ、魚と塩をとる地域を献上、海路を案内しました。

また干潮のため神功皇后の船が洞海湾を進めなくなった時、多くの魚と鳥を集めて皇后の怒りをしずめました。

また『神武天皇の兄達も熊鰐一族で、岡田宮に居住していた』という説もあります。

そして先代旧事紀によれば、神武東征のときに、饒速日命の従者の 防衛(ふせぎまもり)のなかに、赤須彦の先祖である表春命・天下春命らがいました。

ですから阿智一族と熊鰐一族は、縁のある関係だったことが推定されます。

穂高神社(白雉4年(653)創建)の主祭神穂高見命は、別名宇津志日金折命(うつくしかなさくのみこと)と称し、海神の御子で神武天皇の叔父神に当たり、太古此の地に降臨して信濃国の開発に大功を樹られたと伝えられ、阿曇連は子孫なりとあります。

阿曇(安曇)氏の先達が、すでに1900年前、この地にいたという、有力な証明なのです。

「於介(おけ)や 於介(おけ)」を解釈する。

宮中の新嘗祭では、神楽舎で神楽歌を奏します。

そこに、「阿知女作法」於介 阿知女(おけあじめ)というものがあるそうです。

調べてみると、鶴岡八幡宮や、全国の神社でも歌われる神楽歌の一つだとありました。

本来は、神の降臨を喜び、神聖な雰囲気を作るためと思われる一種の呪文、とあります。

「神代文字で書かれた大御食(おおみけ)神社の社伝記」の最後に、「稲虫払い」のことが、神代文字で書かれています。

いわゆる、伝統芸能として各地に伝わる「笹踊り」のことです。

笹舞い踊り、童(わらべ)二十二人(はたまりふたり)手に笹の葉扇を持ち、踊り唄いて曰わく、 「稲虫ノ祟あらすな 御年神(みとしかみ)、白猪 白馬 鶏(かけ)ぞ奉らん。 また あな楽し ああれ楽しさ、田穀(たなつもの)畑つ種々、八束穂(やつかほ)に豊けく実り、あな楽し、ああれ楽しさ、天安国(あめやすくに) 平らけく 於介(おけ)や 於介(おけ)」。

・・・とあります。

前段の歌詞は、全国の笹舞い踊りに共通するものがあり、ホツマツタエの記述にも共通するものがあり、大変興味がありますが、それに倍して最後の部分の「於介(おけ)や 於介(おけ)」という言葉に注目させられました。

いろいろ調べていくと、宮中や、各地の神社で奏される神楽歌の「阿知女作法」 や神楽にありました。

【於介 阿知女(おけあじめ) ~ 於介(おけ)】 <神楽歌>

また、各地の<神楽歌>に、

いせじまや あまのとねらが たくほのけ 於介於介

たくほのけ いそらが崎に かをりあふ 於介於介 ー以下略ー

といったものがあり、次のような解説が ありました。

「 国々のいろいろな神社で、「 あちめ、おけ 」 という歌詞が 広く歌われていて、遠く離れた場所で 同じ囃し詞が発生している。 こうした例は、神楽の根本が 神の言葉であったことを 示している。」

一方、古史古伝の 『 ほつまつたゑ 』 でも、

天晴(あは)れ あな面白(おもしろ)

あな楽し あなさやけ おけ さやけおけ

あわれ 面白 さやけおけ あな楽し

と、【 おけ 】 が 語られています。

「やまとことば」で、おけ とは【可笑】= (心を)沸かせるさま、です。

さて、上記の記述から古事記の新しい解釈を試みたいと思います。

【原文】

手草結天香山之小竹葉而【訓小竹云佐佐】於天之石屋戸伏汚氣【此二字以音】而。

【訳文】

A) 天の香山の小竹(ササ)の葉を手草に結んで、天の石屋戸に汚氣(ウケ)伏せて、

B) 天の香山の小竹葉を手草に結ひて、天の岩屋戸に槽(うけ)伏せて踏み轟 こし

天宇受賣命が、天の岩屋の前で踊りを踊る場面ですが、【伏汚氣】を、「槽(うけ)又は桶伏せて」としていますが、【伏汚氣】とは、オオ~と声を発して降臨を告げる様子ではないか、と考えます。

於天之石屋戸伏汚氣【此二字以音】而。

【訳文】

天の石屋戸に神を呼び、

伏汚氣=ふおけ=オーと声を発し

ふす:放つ。発す。起る/起す。

於介=可笑:(心を)沸かせるさま。=神の降臨を告げる様子、降神の声

古代文字で書かれた社伝記を読む

-上巻-

纏向(まきむく)の 日代(ひしろ)の宮に、天ノしろしめし給ひし、大帯日子 淤斯呂和気ノ 天皇の御代、日本武尊 東(あずま)の 蝦夷(えみし)等 言向け 平和(やわし)給ひて、美鈴刈る信濃ノ国を 御還り ましし 給ひし時に、この赤須ノ里に至り ましぬ。

時に 赤須彦、御蔭の杉の 木の下(もと)に 仮宮を設け、八重管薦(やえすがこも) 八重を敷き並び、厳(いか)し楯矛 御旗立て並べ、いと 厳かにす。

待饗(まちあい)し 給ひして、日本武尊(やまとたけのみこと)を 迎え たてまつりき。

日本武尊 御蔭の杉の 木 清々(すがすが)し と 告(の)り給ひて、御安楽居給ふ。

日本武尊 問ひて 告り給はく、「汝(いまし)は 誰(た)ぞや」。

応(こた)え給はく、

吾は この国の 魁師(ひとこのかみ)、阿智ノ宮に 齊(いは)い 祀(まつ)る、思兼ノ命の子 表春(うわはる)の命の 裔(はっこ)、阿知の命の 御子 阿知山の裔の 別裔、 赤須彦なり。

天皇の御子 い出ますと 聞き、迎え たてまつりき。

故に 真榊の 一つ枝には、頭槌(かうつつ)の 劔を 懸け、二つ枝 には 八華型の 御鏡を 懸け、三つ枝には 和弊(にぎたえ)を 懸け、大前に 迎え 立て 並べ、群肝(むらぎも)の 真心表しまつりて、詔(みことのり)の まにまに 帰順(まつろい)まつる。

御誓(みうけ)ひ たてまつれり。

また これより すぐに 中沢の 熊鰐(のわに)に 山の 麁物 和物(あらもの にぎもの)を 菜らしめ、川戸幸をして 川の魚(まお) 捕らしめ、また野彦には 野つ物を 取らしめて、大御食 大御酒種々(くさぐさ)物を 御饗(みあえ) たてまつれり。

故に 赤須彦の名を称えて 御食津彦と日本武尊 自ら 名付け給ふ。

日本武尊 また 問ひて 詔り給はく、「この杉はや、弥栄えて 丈高し、奇(くし)び 杉なりや。」

御食津彦 答えて 申し給はく、「天照らす この御蔭杉、久方の月の 御蔭杉、綾御杉 奇び杉なり。

朝日には 嶺に蔭さし、夕陽には 尾根に蔭さし、神の代に 武御南方ノ神も 愛(め)で、汝(な)が親ゝも 幾代 愛で、また天皇(すめらみこと)の 御子も愛で給ひ、今の現(おつつ)に 見るが如(ごと)、巡りて 抱き十余(とうあま)り、弥栄え 弥茂りて 雨漏らず、幾丈ありや 否 知らず、奇び杉なり この杉はや。

御食津彦の乙女 一人あり、名を 押し姫と 云う。

尊 いと愛で 給いて、三夜 御座(おはし)ませり。

別れに臨みて 歌いて 詔り給はく、

「二夜三夜、二人寝しかも、飽かずかも。 美し乙女 愛(あ)しけやし。居立ち 廻(もとほ)り、愛(は)しけやし 乙女。」

押姫 答(いらえ)歌 奉りて、

「愛しけやし、我が 大君の 御手に捲く、珠 持つ日根子 忘られず、珠 持つ 日根子 忘れられず、吾夫(あせ)を 占(し)め延(は)む、吾夫を占め延む。」

御食津彦 人々共に 日本武尊を 送り奉れり。

日本武尊 御安楽居(みやすらい)し時に、小石(ささかなるいし)と 詔(の)り 奉(たま)いて 御手掛け給ひし 故に、『御手掛け石』 と 名付く。

また 大御酒奉りし時、御盃を置き給ひし故に 平瓮(ひらか)石 とも 申す。

御渡りの 神は 建御名方ノ神 なり。

御国の 巡りの時 奇の 杉なり と 詔らせ 給ひて 愛で給ひし故に、国の人の 斎奉(いつきまつれる なり。

天降(あも)りますとの 神の称えに、国人(くにひと)の 斎祀れるなり。

美社(うつくしのもり) 大御食社(おほみけのやしろ)の 御寶(みたから)

一尺五寸 磨刃(ひとさか いつき とぎは) 頭槌之 御剱(かうつつの みつるぎ)

八華形ノ 御鏡(やつはながたの みかがみ) 総(すべ)渡り 八寸(やき)余り

大足彦忍代別天皇(すめらみこと)の御代 四十八年(よそじまりやとせ)、御食彦 御蔭の杉の木の下(もと)に 御安楽居(みやすらい)し その仮宮を神の御殿(みあらか)に見立て、日本武尊を 祝い祀りて 大御食ノ社(おおみけのやしろ)と 御名を附け 奉りき。

息長帯日子ノ御代 八年の 秋葉月、御蔭の杉枯れにき。

然れども 御蔭杉の 中つ枝に 大空(おおうつろ) あり。

杉の実 生いて、巡りて一抱き余り 成る 有り。

よりて 同じ天皇の五年の春弥生、植え継ぎの御業、また その御杉もて、御殿(みあらか)を 御建て、御渡ノ神幣(かみぬさ)奉り、厳し楯矛 御旗、厳しく清(すが)しく、日本武尊の 御霊を 御渡り 奉れり。

遠方(おち)の里人 近き村人 うち集ひ、先例(さきのためし)のままに、大御酒 大御食 粟の餅と、種々(くさぐさ)の物を 捧げ奉りて、賀言(よごと) 祝言(ほごと)を 申し、七日七夜 歌い 舞い 栄らぎ 奉りき。

その秋 穀物(たなつもの)豊けく 実れり。

また 孫生(ひこばえ)の稲、多(さわ)に実りて 豊けし。

家々の人 慶び 楽しみ 舞い 歌いて、

「大君の 御代も 安けく穏(たひ)しきや 豊けく 御稲(みとし) 多(さわ)なりて 白酒 黒酒も 群肝(むらきも)の心のままに 多々(さわさわ)に 神に奉らん 多々に 大多々に 多々に。」

〔 上巻 了 〕

◇

-下巻-

軽島の明宮(あかしのみや)に 坐(ましまし)給ひし 品陀和気(ほむだわけ)ノ尊〔応神天皇〕の御代三十八年の水無月九日の 朝まだき小暗きに、上穂ノ里太郎真彦の弟(おと)の子・八尾取(やおとり)というに憑(かか)りていわく、

「吾は日本武尊なり、尾張ノ国なる厳郎女(いついらつひめ)と共に住まむ。迎えませよ」。

また「乙女の床の辺に、吾が置きし剣の太刀その剣はや」と言いて、社(やしろ)を巡り巡りたり。

よりて御食彦の裔瑞健彦、阿知の真主篠建大人阿知島ノ里に住む大武彦と議りて、秋文月二十二日(あきふづき はつかまりふたひ)と云う日、尾張ノ国熱田ノ宮より草薙ノ剱の御霊代、また美しの杜に坐(ま)す宮簀姫またの名は厳郎姫を迎えまつりて、所の名を美しの杜と御名負はせまつる。

熱田ノ宮より迎え奉るその装(よそほひ)いは、厳楯矛(いかしたてほこ)、日の御旗、月の御旗、覆衾(おほひふすま)、御榊に木綿(ゆう)取り垂でて迎え奉れり。

また、先例(さきのためし)の随々(まにまに)、御黒酒、御白酒、はた大御食種々の物を、山成す如く供え奉りて、遠近の里人(おちこちのさちひと)集ひ、七夜七日宴の宿直(とのい)奉りき。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はた : 副詞・接続語など修飾語で「はた(将)」、何かしら強調しているもの。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

同じ天皇の三十九年の秋文月、御剣の分け御霊を、また上穂ノ里に 八剱ノ宮として齋い祀りき。

また同じ天皇の御代、四十年の秋文月、宮田の里の長、兄守(えもり) また弟守(おともり)と共に議(はか)りて、宮簀姫を迎え奉りて、田比中と云う所の清地(すがち)に 祠を建て齋い祀りき。

これ大御食ノ社に迎え坐(ま)しし、宮簀姫の 分け御霊なり。

また同じ尊の御代、四十二年の夏卯月、上穂ノ里に、伊勢の国五十鈴の川上に坐(ましま)す 天照皇御神(あまてらすすめみかみ)と、諏訪ノ社に坐す建御名方ノ神を迎え奉り、相殿に齋い奉り、社の名を五十鈴社(いすずやしろ)と 名を負わせ奉りき。

大神酒、大御食(おおみけ)種々の物を捧げ奉りて三夜三日(みよみひ)宴奉りき。

大鷦鷯(おおささぎ)ノ天皇[仁徳天皇]の御代、四年の葉月、御食彦の裔八玉彦、はた片桐ノ里人と共に議りて、諏訪ノ社に坐す 建御名方ノ神を迎え奉りて、齋い奉りき。

同じ天皇の御代、二十年(はたとせ)の秋文月、八玉彦、諏訪ノ社に坐す 建御名方ノ神を迎え奉りて、齋い奉りて、中沢ノ里 菅沼の清地一所(すがちひとところ)、また田切川の清地一所、また石曽根ノ里 清地二所、はた与田切の清地一所、はた宮田ノ里の清地一所、併せ六所に祠を建て、齋い奉りき。

その時、昼夜 里里の笑(え)らき歌声四方に響(とよ)もせり。

雄朝津間稚子宿禰(おあさつまわかこすくね)ノ尊[允恭天皇]の御代、五年(いつとせ)の秋文月、十一日(とまりひとひ)より、嵐風疾き(あらかせとき)雨降りて五日五夜 きよりて小止まず。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かせこそよらめ、波こそきよるとよみては、風のより波のよるになる也。(荷田春満:萬葉集卷第二童子問)

おやむ 【小▽止む】(雨・雪などが)少しの間やむ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

故に八十上津彦、大御食ノ社も 神の前に御祈りするに、神告げて詔り給はく、大草ノ里 黒牛に坐(ま)す 風の神の祟りなり。

この神実(かみざね)を祀らば、穏(おたひ)ならむと、現(おつつ)に詔り給えり。

是は、おさおさしきことなりとて、大草ノ里の長 武彦、はた岩瀬、はた阿智ノ宮主 牛足彦と共に議りて、種々の物を捧げ奉りて 称辞(たたえごと)申し給ひしかば、風凪(なぎ)雨止みて 穏(おたひ)になりけり。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

おさ‐おさ 〔をさをさ〕: 確かに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

七日の次の日 空晴れて 日の御影明らかなり。

うち集いし里里 三十二里(みそしあまりふた)の里人なり。

その祭し所 御饗所(おみあえと)と云うなり。

大泊瀬幼武命(おおはつせわかたけのみこと)[雄略天皇]の御代、十四年(とまりよせ)の冬神無月五日、御食萬彦(みけよろずひこ)大御食ノ社の 屋根の注(そそ)ぎを補い奉りて、先例(さきのためし)の随(まにま)に 御饗奉りて、日 七日、夜 七夜 遠近の里人と共に 歌楽(えらき)奉りき。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そそぎ 【注ぎ】《古くは「そそき」》 : 水などが飛び散ってかかること。

えらき : 歌楽 「古語拾遺」に、「時に于て 天照大神・・・群神何の由に 如此(かく) 歌楽(えらき)するや』 と のたまひて云々

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

渟中倉太珠敷ノ尊(ぬなくらのふとたましきのみこと)[敏達天皇]の御代、十一年の春弥生、阿智ノ宮 川合の陵(かわあいのみささき)損ない破れり。

故に 大壯(みあらか)を改め造りて、同じ年の秋葉月七日(なぬか) 八意思兼尊を、阿智ノ宮主 八葉別(やつはわけ)ノ大人(うし)、大御食ノ社 大足葦津彦(おおたりあしつひこ)と共に 神御霊を 御(み)移し奉りて 大神酒 大御食種々の物を捧げ奉りて 七夜七日御祭り奉りき。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大壯(みあらか): 宮殿の古語

うし : 上代語 領主や貴人に対する敬称。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

文徳天皇の御代、斉衡三年皐月、御影杉 枯れにき。

巡り巡り七抱き余り、丈 幾杖と 云うことを知らず。

杉の影、夏の朝日には、田切(たきれ)川の 川上に影沢あり。

その頂きに、影差す。 故に影沢と名付く。

ある夜、里人五人(いつたり)の者、皆 影沢に行き 見るに、奇(あや)しき杉の木あり。

木綿(ゆふ)取り垂(し)でたり。

その杉の 木(こ)の本に、神 坐(いま)せり。

この杉の木を持ちて 植え継ぎせよ、と 詔(のら)せ給える。

同じ夢 御見たるなり。

よりて 翌る朝(あした)語り合いて行きて見るに 夢見る如く、木綿 取り垂でたれ、奇(あや)しき杉なる。

故に 赤須彦にそのある様を語り告げき。

赤須彦も行きて見るに 奇しい杉なり。

よりて 先の例の随(まにま)に 杉の木を以て 神の御殿(あらか)を建て、さて阿智ノ宮の祝(はふり)千幡彦、はた大草ノ里の長 武彦、はた徳麿(のりまろ)と議て御蔭杉の植え継ぎ奉りき。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【さ】…そう、それ(指示語)【て】…~して(単純接続)

「さて」の連語で、「そうして、そういう状態で、そのままで」という意味

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

その装いは、片桐ノ里人五人、はた大草ノ里人五人、その旗印赤色。

はた市田ノ里、鵜沼ノ里人十五人(とまりいつたり)、この旗印黄色。

はた阿島(あししま)ノ里、知久の里人十九人(とまりここのひと)、この旗印浅黄。

はた育良(いから)ノ里人三十七人、この旗印白色、はた桃色。

中沢ノ里人十一人、この旗印黒色。

宮田ノ里、小出ノ里人十一人、この旗印青色。

赤須、石曽根、上穂(わぶ)、田切(たきれ)、与田切(よたきれ)ノ里人二十一人、旗印紫なり。

太鼓(たいこ)、小鼓(こづつみ)、時の新歌(にいうた)唄いて弾きける定めしなり。

同じ帝(みかど)の天安二年、春弥生八日に、定め申しける里人々揃い、植え継ぎの杉 曳き始め、十四日曳き 引き来たり。

十五日植え継ぎの神業(かみわざ)あり。

十六日 日本武尊 厳郎姫(いついらつひめ)二柱の 御渡り奉れり。

先の例の随に、大御食 大神酒 海山川の種々の物、山成すごと 御饗(みあえ)奉りて、七日七夜歌い舞い 宿直(とのい)の宴(うたげ)奉れり。

宇多天皇の御代、寛平三年の春 弥生十五日、大和ノ国 春日ノ御社の祭り、流鏑馬騎射を移して、大御食ノ社御祭りに、宮ノ原にて 流鏑馬の法弓の騎射を行い始む。

陽成天皇の御代、元慶三年の春 弥生十五日、山城ノ国 石清水八幡ノ宮より赤須彦、八幡ノ御神を迎え奉りて、美ノ社(うつくしのやしろ)の相殿(あいとの)に齋い祀り、例の随に、大御食 大神酒 種々の物 御饗(みあえ)奉りて、七日七夜歌い舞い 宴(うたげ)奉りき。

村上天皇の御代、天暦五年の秋文月、稲に 虫付きけるに、御(み)祈り奉れり。

また、笹舞い踊り、童(わらべ)二十二人(はたまりふたり) 手に笹の葉扇を持ち、踊り唄いて曰わく、

「稲虫ノ祟あらすな御年神(みとしかみ)、白猪 白馬 鶏(かけ)ぞ奉らん。

またあな楽し ああれ楽しさ、田穀(たなつもの)畑つ種々、八束穂(やつかほ)に 豊けく実り、

あな楽し、ああれ楽しさ、天安国(あめやすくに)平らけく 於介(おけ)や 於介(おけ)。」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かけ【▽鶏】ニワトリの古名。

たなつもの 年穀・味つ物・種・穀・穀類を総称する古語

おけ : 延喜式、貞観儀式の鎮魂の条に 宇気槽(うけふね) を伏せて桙(ほこ)で撞く(つく)、その時のかけ声が 「おけ」 で、神楽歌では 囃子言葉 「於介(おけ)」 となる。

宮中 及び神社等で歌われる神楽歌に、『阿知女作法(あじめのさほう)』がある。

神の降臨を喜び、神聖な雰囲気を作るためと思われる一種の呪文で、あ~ち~め―(一度)、お~お~お―(三度)、お~けー(一度)のフレーズを阿知女作法と呼び、これが2組(本方・末方)に分かれて唱和される。 於介(おけ) は、末方により唱和される。

すえ‐かた〔すゑ‐〕【末方】

宮廷の御神楽(みかぐら)のとき、二組に分かれた歌い手のうち、あとに歌いはじめる側。神殿に向かって右側に位置する。⇔本方(もとかた)。(Wikipedia)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〔 下巻 了 〕

社伝記を読む 下 (その一)

社伝記 下 (その一)

軽島の明宮(あかしのみや)に ましまし給いし、品陀和気ノ尊の御代、三十八年の水無月九日の 朝まだき 小暗きに、上穂ノ里太郎真彦の弟(おと)の子・八尾取(やおとり)というに憑(かか)りていわく、

「 吾は日本武尊なり、尾張ノ国なる 厳郎女(いついらつひめ)と共に住まむ。迎えませよ 」。

よりて 御食彦の裔 瑞健彦、阿知の真主 篠建大人、阿知島ノ里に住む 大武彦と議りて、秋 文月 二十二日(あき ふづき はつかまりふたひ)と云う日、尾張ノ国 熱田ノ宮より 草薙ノ剱の御霊代、また 美しの杜に坐(ま)す宮簀姫 またの名は 厳郎姫 を迎え奉りて、所の名を 美しの森 と御名負はせまつる。

また「 乙女の床の辺に、吾が置きし剣の太刀 その剣はや 」

と言いて、社(やしろ)を巡り巡りたり。

よりて 御食彦の裔 瑞健彦、阿知の真主 篠建大人、阿知島ノ里に住む 大武彦と議りて、秋 文月 二十二日(あき ふづき はつかまりふたひ)と云う日、尾張ノ国 熱田ノ宮より 草薙ノ剱の御霊代、また 美しの杜に坐(ま)す宮簀姫 またの名は 厳郎姫 を迎え奉りて、所の名を 美しの森 と御名負はせまつる。

熱田ノ宮より迎え奉る その装(よそほひ)いは、厳楯矛(いかしたてほこ)、日の御旗、月の御旗、覆衾(おほひふすま)、御榊に木綿(ゆう)取り垂でて 迎え奉れり。

また、先例(さきのためし)の随々(まにまに)、御黒酒、御白酒、はた大御食種々の物を、山成す如く供え奉りて、遠近の里人(おちこちのさちひと)集ひ、七夜七日宴の 宿直(とのい)奉りき。

ー つづく ー

ー つづく ー

「 駒ヶ岳 」 地名の由来考

伊那谷から、木曽駒ヶ岳と 甲斐駒ヶ岳が 見えます。

駒ヶ根市は 『駒ヶ岳サミット』 を 提唱した市ですが、全国には、正式名称では16ケ所、通称では大小 いくつの 『駒ヶ岳』 があるのでしょう?

駒ヶ岳の名は、福井・富山・信濃・甲斐・神奈川以北にありますが、それには大きな理由があります。

紀元前37年頃~668年に、半島から大陸北部にかけて、扶余系民族による 『(前)高句麗 』 という国がありました。 日本語での古名は 「 こま 」 です。

混同されやすいですが、『 後高句麗 』 (899年~918年)とは違う国です。 当然、高麗(こうらい) とも違います。 高麗は、(918年 - 1392年)王建(太祖)が建てた国。

古代、「 こま 」 の国からは、 『 弊賂弁(へろべ)島 』 と 『 渡島 』 を経て、列島に多数の帰化人が入植しました。

彼らが附けた山の名が、『 駒ヶ岳 』 なのです。

彼らはやがて、唐・高句麗系の進駐軍の支配する、大和朝廷に支配される側となりました。

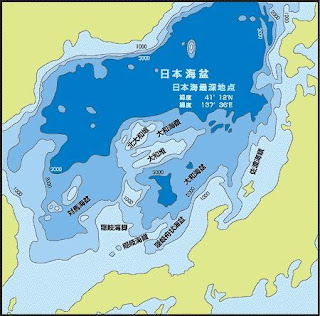

日本海を見ると、ほぼ中央に大和堆(水深約400m)があります。

これが日本書紀で6世紀に 『 粛慎人が 「佐渡嶋北」 に住み着いた 』 とあるところの、今は無き 『 弊賂弁島 』 と 『 渡島 』 です。

大和朝廷の貴族や官僚たちは、「倭人」 を 『弥次さん』、「こま人」 を 『喜多さん』、また 「八つぁん、熊さん」 とか 「野次・馬」 と揶揄し、差別・卑下と懐柔策で日本の国を支配してきました。

(弥次は 八族と同じ、熊・馬は北と同じ意味)

徳川家康(江戸幕府)は、自らも弥次さん喜多さんの仲間なのに、三代将軍以降は朝廷の血も入り、朝廷の真似をして、差別と懐柔策を徹底し、体制の強化・存続を図ったのです。

『美女ヶ森』 名称の由来を考える。

大御食神社のある鎮守の森を 古来から 『美女ヶ森』 といいます。

ではなぜ 『美女ヶ森』 なのか? その名称を考えてみます。

阿比留草文字で書かれた社伝記には、

「 応神天皇38年(307)6月9日 朝未だ暗きときに、上穂の里足彦の弟子『ヤオトリ』に 日本武尊(の霊)が懸かり、イツイラツヒメと共に草薙の剣の霊代を迎えよ と告げた 」

「 その秋7月20日、熱田ノ宮より草薙の剱の御霊代、また 『美しの杜と御名する 熱田ノ杜』 より、宮簀姫 またの名をイツイラツヒメ(厳色姫)を迎え奉る 」

と記されています。

社伝記 「美社神字」 を解読した 落合直澄は、イツイラツヒメを 「厳色姫」 と表しましたが、現在は 「五郎姫」 と記されています。

では、『宮簀姫 またの名を イツイラツヒメ』 と社伝記に書かれている 「イツいらつひめ」 とは どういう意味なのでしょうか?

◇

沖縄の八重山地方には その昔、島の女性が愛する男性に “いつ(五)の世(四)までも どうか一緒に” との思いを込めた、五と四の柄が並ぶ 「ミンサー織」 という 「絣模様の織物」 があり、現在でも 伝統工芸として伝わっています。

ここから、「イツ」 は、いつも(何時も)という意味ではないか?

それに、上代には 若い女性を親しんで呼んだ語で、『いら‐つ‐め【郎女】: いらつひめ』 という言葉があります。

すなわち、「イツイラツヒメ」 とは、「いつも美しい若い姫」 という 「愛称」 であり、その姫がおわします熱田ノ杜を 「美しの杜と御名する 熱田ノ杜」 と呼んだのではないだろうかと思います。

大御食神社も宮簀姫をお迎えして、地名を 『美女ヶ森』 と呼ぶようになりました。

◇

【参考】

『尾張国吾湯市群火上天神開始本伝』 には ”小止女命”(おとめのみこと)、

『熱田祠官略記』 には ”小止女命 またの名を宮簀姫” と記されている。

また 「ミヤスというのは、元来は 『宮主(みやす)』 であり、”神剣を祀る 宮の主” という意味である」 という。

【通説】

宮簀媛は 尾張国造 乎止与命(オトヨ)と 母 眞敷刀婢命(マシキトベ)との子。

「伊那(いな)」の地名 起源考

「イナ」 という地名について通説を挙げてみると・・・

・伊那は、伊奈とも以奈とも書いたことは、倭名抄にも見えている。

稲に関係する以奈木(稲木)や伊奈久良(倉廩=穀物を蔵する也)などのことばに見ても、伊那の地名が稲に関することばから出たものであることは、ほぼ推想出来るとしなければならない。〈信濃地名新考〉

・「いな」(伊那)は非常に古い起源の高みや丘陵、段丘などをいう「うな」に由来する地名で、これが、「いな」に転じたものとみられ、さらに「うな」をたずねると、田や畑に見られる「うね」にいきつくわけです。

また「恵那山トンネル」の「恵那」も「うな」と同一の語源とみるのがよく、そうすると、「伊那」とも強い関連というよりも同じ性格の地名といえるわけです。〈長野県の地名 その由来〉

◆また信濃国伊那郡の「伊那」の由来には諸説あり、

① 湧き水(井)の多い名(国名)=井名とする説。

② 天竜川流域を開拓した 猪名部(伊那部)氏に因むとする説。

③ 信濃国造(しなののくにのみやつこ)である 建稲背命(たけいなしろのみこと)の名に因むとする説。

④ 古来、アイヌ民族の住む土地で、アイヌの神事に用いる木製の幣束である 「イナウ」 を祈り捧げたことから。

⑤ 砂や灰などの堆積物を 「よな」 と言い、砂地(よな)が多かったことから。

⑥ 「畝(うな)」 の転で 「高所」 という意味。

⑦ 古代、神事に関する名詞の接頭語として、《神聖な―》 や 《清められた―》 という意の 「いー」。 漢字では「斎/忌」と書く。

《広い場所》という意味の「野(の)」で「斎野(いの)」が転じた。

⑧ 《割れ目》 を意味する古代語の 「イヒ」+《場所、土地》 という意味の 「ナ」=谷あい を意味する 「イヒナ」 が 「イナ」となった。

中でも ② ③ 辺りが 有力とされているようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

【私の意見】

伝わる多くの 『 古伝書 』 には、地名など豊富な伝承が隠されています。

全国の神社伝承もまた歴史の貴重な資料です。

たとえば 『 秀真伝(ホツマツタエ) 』 などは現在偽書とされていますが、とんでもありません。大御食神社の社家の先祖である思兼命(阿智彦)の生涯は 『ほつまつたゑ』 に記されています。

例えば、滋賀県の伊勢遺跡は、弥生時代後期中頃から急激に発達した大規模集落で、ほつまつたゑには、和歌姫・思兼尊夫妻が結婚後に、野洲川べりに移り住んで宮を構えて、日嗣(ひつぎ)の皇子・忍穂耳尊(シホミミ)の御子守をしたと伝承され、思兼=阿智彦は死後、信濃の伊那洞に埋葬されたと、書かれています。

【 ・・・・・ サキニミコモリ ( ・・・ 先に身隠り )】 ← (史郎解釈)

【 オモイカネ シナノイナホラ ( 思兼 シナノ去洞 )】

【 アチノカミ ・・・・・・・ ( アチの神 ・・・・・・ )】

《 意訳 》

思兼命は、妻シタテル姫(アマテル神の姉)と共に、ヤスカワ宮(野洲川、滋賀県)で東宮である オシホミミの 御皇子守(ミコモリ)役をしていましたが、死後アチノ神(阿智神社、阿智村)の神名を送られて、信濃イナホラ(伊那洞)に葬られ神上がりました。

では、その伊那洞では、どう伝わっているか?

現地の案内板には、

式内阿智神社元宮の磐座

磐座のあるこの小山は、昔から『河合の陵』と呼ばれる。

・・・

この巨石が、社殿の発達する以前、阿智族の守護神であり、祖先神である八意思兼神、その御児・天表春神二神の神霊を迎えて祭りが営まれた式内阿智神社の元宮である。・・・略

とあります。

しかし、事実は『ほつまつたゑ』に記されている通りの史跡となっています。

私は、伊那という地名は、去洞(イナホラ)= 神上がりした洞から転じたのだと思います。

当時の吾道彦(吾道家)の権勢は、社伝記によると阿智から現在の伊那市小沢側の南まで及んでいました。

・伊那は、伊奈とも以奈とも書いたことは、倭名抄にも見えている。

稲に関係する以奈木(稲木)や伊奈久良(倉廩=穀物を蔵する也)などのことばに見ても、伊那の地名が稲に関することばから出たものであることは、ほぼ推想出来るとしなければならない。〈信濃地名新考〉

・「いな」(伊那)は非常に古い起源の高みや丘陵、段丘などをいう「うな」に由来する地名で、これが、「いな」に転じたものとみられ、さらに「うな」をたずねると、田や畑に見られる「うね」にいきつくわけです。

また「恵那山トンネル」の「恵那」も「うな」と同一の語源とみるのがよく、そうすると、「伊那」とも強い関連というよりも同じ性格の地名といえるわけです。〈長野県の地名 その由来〉

◆また信濃国伊那郡の「伊那」の由来には諸説あり、

① 湧き水(井)の多い名(国名)=井名とする説。

② 天竜川流域を開拓した 猪名部(伊那部)氏に因むとする説。

③ 信濃国造(しなののくにのみやつこ)である 建稲背命(たけいなしろのみこと)の名に因むとする説。

④ 古来、アイヌ民族の住む土地で、アイヌの神事に用いる木製の幣束である 「イナウ」 を祈り捧げたことから。

⑤ 砂や灰などの堆積物を 「よな」 と言い、砂地(よな)が多かったことから。

⑥ 「畝(うな)」 の転で 「高所」 という意味。

⑦ 古代、神事に関する名詞の接頭語として、《神聖な―》 や 《清められた―》 という意の 「いー」。 漢字では「斎/忌」と書く。

《広い場所》という意味の「野(の)」で「斎野(いの)」が転じた。

⑧ 《割れ目》 を意味する古代語の 「イヒ」+《場所、土地》 という意味の 「ナ」=谷あい を意味する 「イヒナ」 が 「イナ」となった。

中でも ② ③ 辺りが 有力とされているようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

【私の意見】

伝わる多くの 『 古伝書 』 には、地名など豊富な伝承が隠されています。

全国の神社伝承もまた歴史の貴重な資料です。

たとえば 『 秀真伝(ホツマツタエ) 』 などは現在偽書とされていますが、とんでもありません。大御食神社の社家の先祖である思兼命(阿智彦)の生涯は 『ほつまつたゑ』 に記されています。

例えば、滋賀県の伊勢遺跡は、弥生時代後期中頃から急激に発達した大規模集落で、ほつまつたゑには、和歌姫・思兼尊夫妻が結婚後に、野洲川べりに移り住んで宮を構えて、日嗣(ひつぎ)の皇子・忍穂耳尊(シホミミ)の御子守をしたと伝承され、思兼=阿智彦は死後、信濃の伊那洞に埋葬されたと、書かれています。

【 ・・・・・ サキニミコモリ ( ・・・ 先に身隠り )】 ← (史郎解釈)

【 オモイカネ シナノイナホラ ( 思兼 シナノ去洞 )】

【 アチノカミ ・・・・・・・ ( アチの神 ・・・・・・ )】

《 意訳 》

思兼命は、妻シタテル姫(アマテル神の姉)と共に、ヤスカワ宮(野洲川、滋賀県)で東宮である オシホミミの 御皇子守(ミコモリ)役をしていましたが、死後アチノ神(阿智神社、阿智村)の神名を送られて、信濃イナホラ(伊那洞)に葬られ神上がりました。

では、その伊那洞では、どう伝わっているか?

現地の案内板には、

式内阿智神社元宮の磐座

磐座のあるこの小山は、昔から『河合の陵』と呼ばれる。

・・・

この巨石が、社殿の発達する以前、阿智族の守護神であり、祖先神である八意思兼神、その御児・天表春神二神の神霊を迎えて祭りが営まれた式内阿智神社の元宮である。・・・略

とあります。

しかし、事実は『ほつまつたゑ』に記されている通りの史跡となっています。

私は、伊那という地名は、去洞(イナホラ)= 神上がりした洞から転じたのだと思います。

当時の吾道彦(吾道家)の権勢は、社伝記によると阿智から現在の伊那市小沢側の南まで及んでいました。

阿比留草文字(アヒルクサモジ)のフォントを試作しました。

古代文字フォント

神代文字:阿比留草文字の「フォント」を作成してみました。

古代文字便覧を元に、類似文字は出典を変えて標準化の試みです。

ご笑覧下さい。

アヒルクサ史郎体A 一覧

素材は、ピクスタでご購入頂けます。

ロイヤリティフリーライセンスなので、一度購入すると、

様々な用途に何度でもご利用いただけます。

http://pixta.jp/

素材詳細 No.3165377

http://pixta.jp/illust/3165377

古代文字便覧 あ

登録:

コメント (Atom)